Provenienzforschung

Von 2014 bis 2018 wurden mehr als 6.000 Bücher aus dem Judaica-Bestand der Universitätsbibliothek Potsdam untersucht, die im Verdacht stehen, NS-Raubgut oder Beutegut zu sein. Zahlreiche Bände wurden bisher identifiziert. Die mehrheitlich hebräischen oder jiddischen Provenienzmerkmale werden in der kooperativen Datenbank Looted Cultural Assets dokumentiert.

Ausführliche Projektbeschreibung

1994 wurde an der Universität Potsdam der interdisziplinäre Studiengang Jüdische Studien/Jewish Studies eingerichtet. Damit ging der Aufbau eines fachspezifischen Buchbestandes einher, da an der Universitätsbibliothek Potsdam kaum Literatur zu Judentum, Israel und Religionswissenschaft vorhanden war. Die Bestände gelangten durch antiquarische Ankäufe und Schenkungen in den Besitz der Bibliothek.

Mit dem Erwerb der Privatbibliotheken des Jerusalemer Bibliothekars Dr. Israel Mehlmann, des literarischen Leiters des Jüdischen Staatstheaters in Bukarest, Israil Bercovici, und des Amsterdamer Rabbiners, Prof. Yehuda Aschkenasy, gelangten wertvolle Sammlungen in die Bibliothek. Die Sammlungen selbst wurden größtenteils erst nach 1945 aufgebaut und bergen zahlreiche Bücher mit Provenienzmerkmalen.

Hebräische Buchtitel bilden den weitaus größten Anteil der zu untersuchenden Bestände. Dazu sind viele Provenienzmerkmale und Namensnennungen in Hebräisch oder Jiddisch verfasst. Deshalb wird deren Bearbeitung im Rahmen des Provenienzforschungsprojektes der UB durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin gewährleistet.

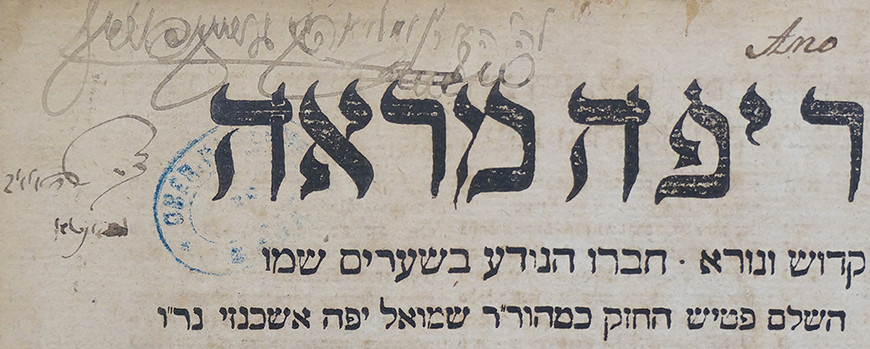

Die verdächtigen Bücher werden identifiziert und ihre Provenienzen fotografiert. Dies können Stempel, Exlibris, Etiketten, Autogramme oder andere handschriftliche Einträge sein. Zusammen mit den bibliographischen Daten werden diese Merkmale in die kooperative Datenbank Looted Cultural Assets eingepflegt. Weil von den verdächtigten Büchern über 70 Prozent Angaben in Hebräisch oder Jiddisch aufweisen, ist deren Erfassung sehr zeitaufwendig, so dass ausschließlich die bibliographischen Angaben transliteriert werden.

Die Recherchen zu Entitäten - also zu Personen bzw. Körperschaften - ist ebenfalls sehr aufwendig, weshalb diese nur im Einzelfall durchgeführt werden. Wenn sie erfolgreich sind, werden die Ergebnisse in der Datenbank erfasst. Durch die Kooperation mit der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB), der Freien Universität Berlin und dem Centrum Judaicum können wir gegenseitig auf bereits hinterlegte Informationen zugreifen, was die Arbeit wesentlich erleichtert.

Schon 1998 beziehungsweise 1999 wurden mit der Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art und der Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz, die Grundlagen für die Provenienzforschung geschaffen. Darin werden die öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archive aufgerufen, in ihren Beständen NS-Raub- und Beutegut zu identifizieren, mögliche Erben zu ermitteln und die betroffenen Bände zu restituieren.

Seit 2014 werden die Judaica-Bestände an der Universitätsbibliothek Potsdam auf NS-Raub- und Beutegut hin untersucht.

Projektbeteiligte

Projektleitung:

Dr. Andreas Kennecke

Kontakt: kenneckeuuni-potsdampde

Ehemalige Projektmitarbeiter:

Sebastian Drost

Anke Geißler-Grünberg

Das Projekt wurde gefördert durch die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste.

Pressestimmen

- Rüdiger Braun, <link http: www.maz-online.de brandenburg potsdam-erforscht-herkunft-juedischer-buecher>Potsdam erforscht Herkunft jüdischer Bücher, in: Märkische Allgemeine Zeitung, 18.11.2014, S. 1 und 15

- Peter Degener, Ein Buch kehrt zurück, in: Märkische Allgemeine, Potsdamer Tageszeitung, 03.02.2018, Seite 16

- Milton Esterow: <link https: www.nytimes.com arts _blank up-internal-link link im neuen fenster>There’s Nazi Loot On the Shelves, Too, in: New York Times, 15.01.2019

- Lidar Gravé-Lazi, <link http: www.jpost.com diaspora rare-1546-book-looted-by-nazis-returned-to-family-in-israel-539629 _blank link im neuen fenster>Rare 1546 book looted by nazis returned to family in Israel, in: Jerusalem Post, 24.01.2018, online

- Merle Janssen, <link http: www.pnn.de campus>Forschung zum NS-Raubgut. Verpflichtung gegenüber der Vergangenheit, in: Potsdamer Neueste Nachrichten, 16.03.2016, S. 21

- Jan Kixmüller, <link http: www.pnn.de campus>Wenn Bücher nach Raubgut riechen, in: Potsdamer Neueste Nachrichten, 08.10.2014, S. 12

- Jan Kixmüller, <link http: www.pnn.de campus _blank link im neuen fenster>Späte Heimkehr, in: Potsdamer Neueste Nachrichten, 07.02.2018, Seite 22

- Sophia Rost, Geraubt oder nicht?, in: <link http: www.uni-potsdam.de fileadmin01 projects up-entdecken docs portal archiv portal_01_2015_januar_web.pdf up-external-link link im neuen fenster>Portal. Das Universitätsmagazin, 01/2015, S. 34

- RBB, Beitrag in Brandenburg aktuell, 28.10.2014

- Alina Schittenhelm, Erben gefunden. Wie ein Nachfahre von Opfern der Shoah ein Buch zurückerhielt, das einst seinen Eltern gehörte, in: <link https: www.uni-potsdam.de fileadmin01 projects up-entdecken docs portal aktuell portal_02_2018_web_neu.pdf _blank up-external-link link im neuen fenster>Portal. Das Universitätsmagazin, 02/2018, S. 41

- Dietrich Schröder, <link https: idw-online.de de news688606 _blank link im neuen fenster>Von Nazis geraubtes Buch zurückgegeben, in: Märkische Oderzeitung, Frankfurt Nr.29/29, 03.02.2018, Seite 10

- Katrin Starke, <link http: www.morgenpost.de berlin article207368621 uni-potsdam-stoebert-von-nazis-geraubte-buecher-auf.html>Uni Potsdam stöbert von Nazis geraubte Bücher auf , in: Berliner Morgenpost, 03.04.2016

Weiterführende Literatur

- Jürgen Babendreier: Rezension zu: Anke Geißler-Grünberg, Lisa Trzaska, NS-Raubgut - Forschungsbericht zur Provenienzforschung an der Universitätsbibliothek Potsdam 2014–2018, Potsdam 2018, in: Informationsmittel für Bibliotheken 27 (2019) 1, 13.03.2019, <http://informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile.php?id=9611>.

- Vera Bendt, Willem Burgers, Ein Amsterdamer Antiquar im Geiste von Spinoza, in: IMPRIMATUR - Jahrbuch für Bücherfreunde, Neue Folge, Band XXIV, 2015, S. 11-54.

- Anke Geißler-Grünberg, Lisa Trzaska, NS-Raubgut - Forschungsbericht zur Provenienzforschung an der Universitätsbibliothek Potsdam 2014–2018, Potsdam 2018.

- Elvira Grözinger, Die jiddische Kultur im Schatten der Diktaturen : Israil Bercovici - Leben und Werk, Berlin 2002.

- Karl E. Grözinger (Hrsg.), Die Stiftungen der preußisch-jüdischen Hofjuweliersfamilie Ephraim und ihre Spuren in der Gegenwart, mit Beiträgen von Harry van der Linden und Karl E. Grözinger, Wiesbaden 2009.

- Nathanael Riemer, Die Judaica- und Hebraica-Bestände der Universitätsbibliothek Potsdam, in: Postprints der Universität Potsdam. Philosophische Reihe; 22 (2009).